禽藥銷售部電話:0371-56535333

禽藥銷售部電話:0371-56535059

【文化牧翔】三年十倍速增長(九)

發布時間:

2022-10-20

中國未來需要氣勢磅礴的男人,主流絕不應該是娘炮和娘娘腔。

一位教授如是說,不要看劉邦這個人讀書不多,文化不高,可是劉邦一說話那種大氣磅礴的氣勢,幾百年出一位。

劉邦曾經見過秦始皇,一般的老百姓見了秦始皇,嚇得哆里哆嗦,下跪磕頭,也不敢抬頭。劉邦早年看見秦始皇東巡時聲勢浩蕩,塵土飛揚,劉邦說了一句話:大丈夫當如是,人就應該這么活,今天是你,明天是我。

看看劉邦就有這么大的格局。后來他當了皇帝,年紀已經很大的他一次回到家里請老家的人吃飯。當時喝著酒一時興起的他,就敲著樂器唱了一首歌,這首歌后人皆知:“大風起兮云飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!”你看看,劉邦一張口就是沙塵暴!

再看看現在的一些男孩,受到的引導越來越沒格局。有一位老師給高中生講課,問女孩子,說你喜歡什么樣的男孩子?回答是小鮮肉,太讓我們震驚了!

一個男孩應該有的行為是什么?難道不是金戈鐵馬,氣吞萬里如虎?

看岳飛:“仰天長嘯,壯懷激烈。三十功名塵與土,八千里路云和月,莫等閑,白了少年頭……”,非得有這種壯士的風格,民族才能興起來,我們民族的氣勢,一定得有這種大氣磅礴的東西。

看蘇軾:“大江東去,浪淘盡,千古風流人物,故壘西邊……”,我們要讀讀這種詩,一定要為這個民族文化注入大氣磅礴的力量才行。

下面關于溫鐵軍的講話,既是智者又充滿了大氣磅礴的力量:

朝鮮戰爭期間中國軍隊三次全套蘇式裝備換裝,戰爭后全軍改成蘇式體系,上層建筑的核心部門全盤蘇化,我們的政府機關連處級都有蘇聯專家,我們的人民大學全盤照搬蘇聯教材,全盤按照蘇聯教程來教我們的軍隊、干部、老師,這時候請問,我們還是主權獨立的國家嗎?有人搖頭了,是要值得推敲一下。

我記得小時候經常在人大教室外邊搬個馬扎看露天電影,旁邊放室內電影,還有一個水泥砌的舞池。在解放前,我父母那一代人大學時是學英文的,解放后緊急培訓俄文,后來全部改成俄文,而我們從小學的時候就學俄文,那個時候叫全盤蘇化。請問全盤蘇化還是不是主權獨立國家?

1955年年底,我們已經完成了全盤蘇化,把這叫作享受了依附紅利,依附到蘇聯體系內就有紅利。當大家正歡欣鼓舞時,毛澤東組織了一次會議,提出有沒有可能改變全盤蘇化,當時所有人的回答都是不能,毛澤東說,那至少還要表示獨立性。當時借匈牙利事件,中共明確向蘇共表示,我們不同意蘇共的做法,開始發生兩黨爭論,之后變成兩國爭論,最后導致1960年蘇聯撤出,中國進入了“去依附階段”,這時候就要支付所有“依附階段”的全部成本,于是就出現了所謂“三年自然災害”,出現了各種各樣的經濟不景氣,在這種情況下,世界各個國家發現,能整垮你的時候到了,于是各種各樣的地緣關系高度緊張!

且不說國民黨要反攻大陸,印度要跟中國邊境摩擦,一系列的地緣關系開始緊張,于是中國就開始進入既要還債,又要自力更生,還要備戰的狀態。比如在60年代除了償還加倍的依附成本之外,還要為了維持主權獨立,而另外支付一套軍事工業開支的成本。現在把這70年一以貫之看下來,那個階段只不過是支付更多的成本,產生很少收益,因為維持軍事工業就得搞三線,純開支2700多億的三線投資投下去,幾乎沒有回報。當然也沒有純成本,到60年代中后期就開始爆發,這就是大規模上山下鄉運動的前提,巨額的成本沒法支付,沒有擴大再生產能力,于是城市中新長出來的這一代青年人就被送到農村去吃飯。

我當時是人大附中的二年級學生,還沒上完就被送到山西去插隊,不光人民大學解散,我父母、姐弟也都下鄉了,沒有一個留在城里,這種情況下是誰在維持著中國?很多人都說那時候集體化有很多問題,但是我們下了鄉才知道,集體化其實給我們提供了生存條件,今天的朋友們不要忘了我們是去插隊,而不是插戶!我下鄉時17歲,我弟才15歲,啥也不會干,還不是靠鄉親們從隊里倉庫邊挖點糧食出來讓我們吃嗎?

很多人問我這么多年一直堅持三農研究,到底什么情節?我也說不清楚,但是我總不能忘了誰養過我們。

我們應該知道在那個艱苦奮斗的年代,很大程度上是你要去依附,你想獨立,不受制于人,需要巨大的代價。我們靠社會的各種調整,比如說知識青年下鄉就是一種調整,朝鮮戰爭期間中國軍隊三次換裝,這個過程你站住了,不僅站住了,當美蘇矛盾加劇時,我們不屬于主要矛盾,所以毛澤東思想成為一個非主要矛盾地區,而第三世界國家就屬于非主要矛盾。學過哲學的人都應該知道主要矛盾是起主導作用的,美蘇倆打,其他不打的,就變成毛澤東思想傳播的地區,所以毛澤東為什么被第三世界的人視為領袖,到現在為止很多發展中國家仍然把毛澤東視為神一樣,這就是農民第一次救中國。

中國內部已經很大程度上“去毛化”了,但是對世界上很多發展中國家,仍然有相當大的影響,就是因為在那個年代,中國不屬于主要矛盾,而是非主要矛盾中占據主導地位的大國,比如說“中國毛”和中國就成了世界上第三世界國家,是不結盟運動國家的一個重要力量。

而今天中國變成了主要矛盾,與美國的矛盾,樹欲靜而風不止,你被當成主要矛盾了。在中國60、70年代不斷地堅持自力更生往上走的過程中,我們有了核武器,原子彈變成了氫彈,然后大推力火箭也一概發展起來了,這時候中蘇邊境戰爭爆發了,美國認為他得到了一個讓中國重新回歸美國懷抱的機會,于是就有了尼克松訪華,尼克松進中國之前說,“我要向毛澤東送個大禮,解除對華封鎖”。于是中國抓緊進口西方的設備、技術,來調整本國的工業結構,這時的第二次依附是輕度的,我們只是部分的進口設備,改造我們緊缺的東西,這一進口其實跟70年代西方發生大范圍的生產過剩有關,它急于向外轉嫁那些勞動密集產業,因為生產過剩會導致社會矛盾加劇,于是我們就成了世界上最大的能夠吸納西方轉移資本、轉移產業、轉移設備、轉移技術的第三世界國家。

由于要吸納西方設備,從一開始就要足額支付,使中國在70年代迅速進入高負債、赤字嚴重的壓力下。這就是鄧小平第二次“起”的原因,毛澤東請來了他,一回來就是“關停并轉”這套,治理、整頓、充實、提高,壓縮才能減少赤字,但他這一壓縮得罪了多個部門的利益主體,利益集團共同告狀,找個理由就批鄧反擊右傾翻案風。所以鄧小平的第二次“大起大落”,就是經濟危機情況下的一個故事。

毛澤東這一代人還沒解決問題,相繼駕鶴西去。華國鋒一接手又一次“大干快上”,毛澤東跟周恩來很謹慎,只搞了43億美元的引進,就已經造成了嚴重赤字叫赤字過百億。等到華國鋒,兩年之內把82億引進計劃全弄完了,結果導致中國更進一步進入高負債,沒有開支了。這個時候我們的農民如何第二次救中國?

到了1979年我國的赤字高達200億,鄧小平又按照毛澤東的辦法干了一次,給農民重新分了一回地,休養生息,放開農村。當時李先念管財經,給鄧小平的建議就是干脆“放”了,反正讓他們自己填飽肚子,財政就減少了開支。

通過農民“大包干”,財政對農民的開支從百分之十幾減到了百分之二點幾,占人口85%的8億農民的所有福利、管理、教育、醫療、衛生等社會保障全都壓到土地上了,極大地緩解了國家財政壓力,迎來了80年代的經濟復蘇。

這一次,農民像之前幫政府把通貨膨脹解決一樣,又把財政赤字解決了,接著我們進一步“放”。那個時候我們這些插過隊、下過鄉的,開始在中央部門工作了,開始政策研究,我們提出的是開通城鄉,讓農民百業興旺。當時人民大學組織部長的兒子張國生,創辦了《中國村鎮百業信息報》,就是結合中國實情,放手讓農民自由發展百業,不局限在農業上、專業化。本來中國農民就是百業生產者,磚瓦匠、木匠、裁縫、補鍋、補臉盆的,不都是農民?我們當年的政策和文件就是一套讓步政策,可以又可以,允許加允許,放開讓農民去干,結果農民就走出了成千上萬條路,幾千萬家鄉鎮企業陡然崛起。

于是,短短幾年之內,農村的原始積累靜悄悄地進行著,農村工業化占了中國工業半壁江山,一半的工業增加值是農村工業化創造的,并且大量出口,我們在80年代80%以上的出口是農產品和以農業產品為原料的加工品,這就是農民第二次救中國。

我們進入了新時代,告別了短缺,進入了過剩,我們現在已經在20年過剩期。以前叫做資本短缺,技術短缺,因此我們讓出資源、環境、勞動力的福利,給資本,打造營商環境,那個年代我們已經形成了一套制度體系、政策體系,乃至于思想理論、教育、行政體系,都是以資本為核心的,但是我們很少有誰轉過來看看,今天是嚴重過剩,中國目前已經成了世界最大工業生產國,生產過剩是客觀事實,于是本屆中央政府明確提出工業供給側改革內容,“三去一降一補”,其中主要是:去,降。

第一條去的是產能過剩,任何工業化都是一個資本增密排斥勞動的過程,中國的工業化概莫能外,因此我們的工業化也是如何資本增密的過程,資本增密沒有外部資本來源的條件下,只能對內積累,于是我們的資本原始積累是對三農剩余的提取。當我們進入過剩階段的時候,相繼發布了三個過剩文件或者叫三個供給側改革文件。第二個供給側改革叫農業供給側改革,因為農業不叫資本過剩,農業叫做結構性過剩。我們大家知道第三個供給側改革是金融供給側改革,針對的是現在實際上已經發生的流動性陷阱,西方世界金融資本已經過剩到進入負利率時代,我們尚在正利率,也因為我們的債券利率是正的,所以西方大量資本急于要進中國,這迫使中國金融領域全面放開。

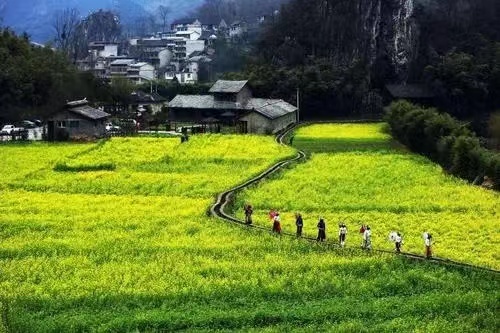

我們今天所處的時代是新時代,這個新時代的主要矛盾是三大資本都過剩,產業資本、商業資本、金融資本,在過剩的條件下注意中央現在的重大戰略,尤其今年,中央明確講鄉村振興是我們應對全球化挑戰的壓艙石,什么道理?就是因為鄉土社會是一個和自然資源多樣性緊密結合的社會,而我們這個國家真正具有開發潛力的鄉村振興,是我們21世紀發展內涵最豐富的領域。

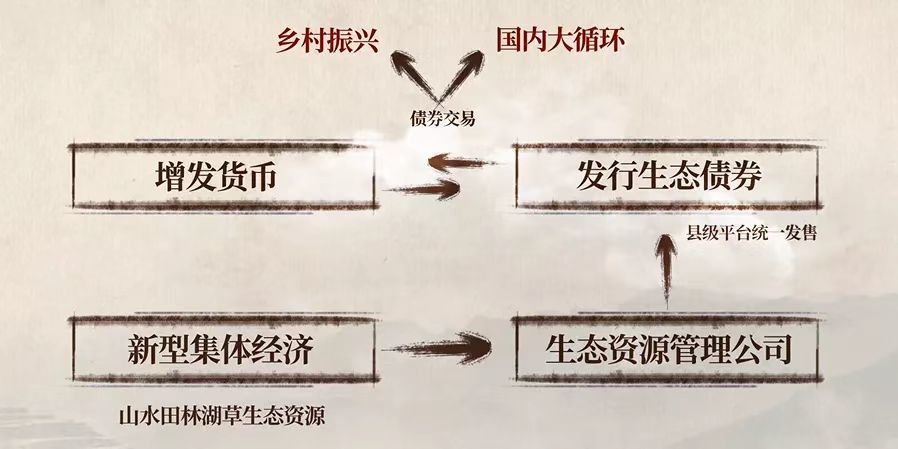

生態資源怎么價值化,要靠生態產業化與產業生態化,由生態產業化、產業生態化的“兩化”來支撐“兩山”——“綠水青山就是金山銀山”,最終實現生態資本深化。在大量的資本過剩條件下,讓資本怎么找得到落地的條件,那就得是生態資源價值化,才能讓過剩的資本去和生態資源結合,形成資源的資本化過程。

我們今天強調重構新型集體經濟,是因為生態資源本身存在結構性的粘連性,山水田林湖草是不能切割開的,是一套綜合系統的開發。過去的工業化時代可以把任何一個資源切碎了賣,一賣了之,那叫粗放市場,你們看看今天的教科書有幾個研究質量型市場。這套新時態經濟體系告訴大家,生態資源價值化需要的是生態資源——山水田林湖草的綜合系統的整全開發。

這些生態資源在哪?在村里邊,在老農民那里,它是以地緣關系為邊界的,地緣關系是界定農村財產關系的邊界,村社作為所有權主體,村民變股東,資源變資產,資金變股金,通過“三變”實現新型經濟中經濟的重構,以新型集體經濟作為組織載體來承載山水田林湖草綜合系統開發。

我們要轉型生態文明,就要有一套全新的符合生態文明的運作制度、運作體系和內在機制。如何從工業化向生態化的轉型,我們已從短缺進入過剩,不能再過剩下去,只能向生態化轉型。所以我們理解現在的重大轉型的依托載體就是鄉村振興。因此當我們講農民第三次救中國的時候,既然已經全面過剩了,就把過剩的生產能力影響向外轉,比如一帶一路處處受挫,西方組織起圍攻說你是新帝國主義、新殖民主義,你走出去極其困難,怎么辦?練好內功是基礎,打牢壓艙石——轉型為生態文明,依托鄉村振興,鄉村振興還得靠發動農民。所以我們說70年后農民將會有第三次救中國的重大貢獻,我們拭目以待。

溫鐵軍這篇文章充分說明了農村是一個廣闊天地,在這里我輩大有作為:特別是對從事牧業健康的我們,充滿了自豪,同時感覺到我們的責任也更大。

牧翔致力于為中華民族文化注入大氣磅礴的力量,絕不甘寂寞。

《中國禽業導刊》報道:

2018年,牧翔集團在我國家禽行業開創性地提出構建“蛋雞幸福公社”這一合作共創專業綜合服務平臺。本著“共生共贏共享發展成果和機會”的原則,構筑一體化發展格局,致力于蛋雞養殖生態體系的建設與發展,開展“幸福公社+美食”“幸福公社+文化”等一系列活動,引導養殖戶轉變發展理念、開發細分產品、提高附加值,實現擁有家庭天然農場的幸福夢想,讓蛋雞從業者享受更高的職業尊派。這一創新運營模式經過運營驗證是一種成功的經營模式,是未來家禽業企業發展的方向之一。

牧翔幸福公社通過強強聯合,優勢互補,用千人智慧引領“幸福事業”拓路前行,致力于打造“千人牧業命運共同體”,提升行業價值。如今,幸福公社加盟商達到25家,通過公司化運營,在產品經營、服務提升、品牌打造、團隊建設方面有很大改善,并且通過系統合力,幸福公社總體業績有了很大提升,同時阜陽分社、東光分社、大豐分社、大名分社等分社已發展成為樣板。

在電視劇《天道》中,很多人佩服丁元英在古城的生活很自律,丁元英回國后把僅有的8萬美金大部分都給了父母以及好友的妻子,在古城為了一日三餐不得不變賣自己心愛的唱片,雖然常常開水下面條,但丁元英過得怡然自得,沒有向任何人開口,可能你會覺得丁元英很自律,但丁元英并不是常人眼中的自我約束和克制律己,而是他更注重精神層次的追求。

《天道》開篇韓楚風關于正天集團的事,打賭輸給丁元英一輛寶馬車,由于丁元英不會開車,那輛車子就一直存在了芮小丹家里,晚上小丹計劃帶丁元英去吃功夫面,距離有點遠,準備打車去,小丹問,“為什么不開那輛車?”丁元英回答,“那車是我能開的嗎?”著相。

什么叫著相,意思是執著于外相、虛相或個體意識而偏離了本質。“相”指某一事物在我們腦中形成的認識,或稱概念。它可分為有形的和無形的兩個層面,有形象的是豪車,金錢地位、美麗的外表都是看得見摸得著的,而那些頭腦中形成的固化概念、思維模式、觀念是看不見的,在丁元英的認知當中,車只是一個代步工具而已,無論好壞都不能擺脫它的實質。而在劉兵眼中,寶馬車是地位和財富的象征,所以在《天道》中他是“著相”最明顯的人。當他看到芮小丹開出來的車是輛寶馬時,內心的激動溢于言表,甚至到了最后為了避嫌主動退股后,還依舊對寶馬車戀戀不舍,為了展示自己身份的躍遷,第一時間印制了自封的辦公室主任,展會期間迫不及待地拉上朋友,顯示自己今非昔比的身份,而這一切就像漂浮空中的樓閣一樣,禁不起半點風雨便消散無蹤,攀比和虛榮的代價成就了他最終的結局。

還有林雨峰也算是“著相”比較深,這也是他作為國內影響市場的領軍大腕,卻在丁元英面前不堪一擊、一敗涂地的原因,因為他根本就沒搞清楚丁元英的真實目的,自始至終都是被丁元英牽著鼻子走。他看到丁元英的個人背景,寶馬轎車,德國權威機構測評報告和歐洲各國的總代理,所以斷定格律詩的成本高出售價,認為這是不正當競爭,只是令他沒想到的是,這是丁元英故意做給他看的,目的就是讓他根本想不到有一個王廟村生產基地的存在,王廟村和格律詩真實的隸屬關系以及生產成本都被丁元英刻意隱藏了。

人若一旦不能收起自身的好惡,就容易“著相”,根本看不到事情背后的本質和真相,最后的失敗也就是必然的事情。所以說一切事物用肉眼看到的只能是表象,要看清本質,只有用心去看,才能看得真切本質的東西,光用眼睛是看不見的。

“著相”的人們的表現常常是為了賺名聲,大話說的滿天飛,可就是不采取任何行動!

農村是一個廣闊天地,在這里,我輩大有可為!

歌德曾經說過:

沒有在長夜痛哭過的人不足以談人生。痛,就是人生的一堂必修課。我們這一生都仿佛在和痛做著抗爭,出生是痛,老去是痛,而在這兩端的中間,我們還將經歷各種各樣的身痛心痛,扛過了痛便是痛快。

我們在痛中治愈,我們也在痛中成長,經過痛苦的隧道迎接歡喜,穿越痛苦的方法是經歷它、吸收它、探索它,理解它到底意味著什么,倒也不必始終將痛拒之于門外,唯一要做的是不要忘記給自己點燃一盞名叫希望的燈火,每一個生命都有去追求極致綻放的權利。

勇敢的人不是不落淚的人,而是愿意含著眼淚繼續奔跑的人!

2022年的秋分,三哥頗多感慨,一是工作了整整40年,二是今年的秋天更加斑斕!

秋風揮舞著涂滿金色顏料的畫筆,來到田野,霎時,田野成了金色的海洋。微風拂過,田野里騰起金色的波浪,稻香傳四方。棉花地里,一片片白云隨風舞動,秋風不忍心搖碎這白云天堂便悄悄離開。

秋風,帶來了迷人的秋色,帶來了豐收的碩果,帶來了火紅的一切。

我愛你,愛你粗獷、豪放的氣質,也愛你輕柔、婉約的性情,更愛你默默奉獻的精神!迷戀你啊!我的秋風。

2022年秋分于羅漢自在堂

【聲明】文中部分圖片來源網絡,如有侵權,請留言給我們及時刪除!